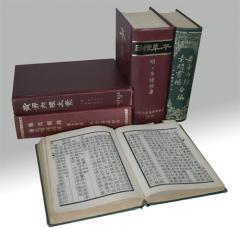

漢方学術書

病気に対して薬方を決めるには、多くの知識や考え方が必要になります。三十年に渡って学んできたものを記します。

「傷寒論」 「金匱要略」 「黄帝内経素問」

「霊樞経」 「雖経」 「甲乙経」

「類経」 「脈経」 「神農本経」

「本草網目」 「十四経発揮」 「外臺秘要」

「千金方」 「備急千金」 「名医類案」

「続名医類案」「奇経八脈考」 「薬徴」

「本草備要」 「素問識」 「霊樞識」

「傷寒論輯義」「金匱要略輯義」「金匱玉函経」

「周易」 「皇極經世書」 「五行大義」

「論語」 「老子」 「荘子」

「孟子」 「史記」 「三国志演義」

「西遊記」 「水滸伝」 「抱朴子」

現代のテキスト…「方術説話」「七合」「新古方薬嚢」

傷寒論

紀元二百十年ごろに漢の長沙の守長張機(張仲景)により著される。

漢方医学の原典とされ、医学書としては完成度の高いものである。日本で使用されている薬方の多くはこの書より出ている。

急性の疾病に対しての薬物による治療法を論じ、十二経絡を土台として病を三つの陽病と三つの陰病とに分け詳しく述べられている。

医術の応用を記したものであり、この書だけを読んでも理解できない。しかしながら、この書なくしては漢方は語れない、暗誦できるぐらい読んで書く必要がある。。

金匱要略

宋の時代、林億等により校正されたもの。

仲景の書ではないが、傷寒論の姉妹書として伝えられている。傷寒論の急性に対して慢性の病に対して病理・治方が論じられている。

病名別に分けて論じているので臨床を重んじた書である。仲景が残したとされる雑病論の代わりの書として価値は高いが、明確でない部分が所々ある。

黄帝内経素問

紀元前五世紀ごろの著されたもの。

人体の生理・病理・病因等を自然の原理を基として論じられている。(陰陽論・五行説など) 人間を自然の一部としてとらえ、自然界の法則より人の生命活動を解析している。

八十一編からなるが、すべて使えるわけではなく理屈の合わないものもある。ただ漢方医学の基礎としては絶対に必要な書であり、傷寒論を理解するためには学ばなければならない。

霊樞経(九巻)

素問に並ぶ書である。これも八十一編からなる。

経絡を中心として解剖・生理を論じ針灸による治療法を主に記してある。

素問と同じく理に乏しい部分もあるが、傷寒論を学ぶ上では重要なものが多く書かれている。漢方医学を知るのに必要な基礎を学ぶことができる。

難経

秦越人(扁鵲)の書と言われている。

素問・九巻の解説書とも取れる文章が含まれる。脈診・五臓六腑の病・五行など詳しく述べられている。この書も理解に苦しむところはあるが、使えるものは治療に大変役に立つ。学ばなければならない書のひとつである。

神農本草経

中国最古の薬物書。二千年ぐらい前に記された。

365種の薬物を載せ、上薬.中薬,下薬の三部に分かれ、それぞれ君,臣,佐使となずけて役割を持たせて論じられている。また薬物を気味で分類することで働き方を明確にし、のちの処方学に応用されている。

以上の六つの書は、漢方医学を学ぶ上では絶対書くことのできないものである。原文を書き写し、読み,訳、解釈を自分でしなければ漢方を使いこなすことはできない。

これらの書の現代文による解説書は、今現在のところすべて役に立たない。その中でも、傷寒論の解説書として方術説話、薬物書としての新古法薬嚢は、完全なものではないが漢方を学ぶ上ではありがたさを感ずる書である。